기억해 보면 90년대는 여러모로 다양하면서도 흥미진진한 시대였다. 물론 음악적으로도! 다프트 펑크, 케미컬 브라더즈, 너바나, 소닉 유스, 우탕 클랜 (+ 브리트니 스피어스와 후반기 마돈나와 마이클 잭슨까지)을 동시대에 함께 들을 수 있었던 전후무후한 시기였다.

지금 젊은 세대를 대표하는 음악씬은 뭔가... 음... 일렉트로닉에 꽤나 쏠려 있는 시대인 것 같다. 누가 디지털 세대들의 세상 아니랄까 봐. 쨌든 나도 일렉트로닉 음악을 굉장히 좋아하다 보니 딱히 나쁜 것도 없긴 하지만 락이 이전만큼 맥을 못 추는 것에 대해서는 참 아쉽긴 하다. 불과(?) 2000년대까지만 하더라도 감수성 터지는 질풍노도의 청춘 감성을 대변해 줄 많은 음악 장르들 중 빼놓을 수 없는 게 록음악이었는데 말이다. 심지어 2010년대 만 하더라도 댄스펑크와 함께 80,90년대를 연상시키는 락과 일렉트로닉의 펑크적 크로스오버를 느낄 수 도 있었는데, 그게 참 엊그제 같았더랬더만... 하지만 유행은 또 돌고 돌고 돌아오듯 언젠가 락의 부흥은 또다시 찾아오길 바란다.

개러지 락 Garage Rock이라고 하면 적어도 미국 인디 음악의 가장 중요한 에센스를 차지하고 있지 않나 싶다. 저 개러지는 말 그대로 '창고'의 '개러지'로 스티브 잡스가 애플을 만든 그 개러지다. 그리고 여느 미국의 청춘 영화나 드라마를 보면 저 별도의 '창고' 안에서 수 많은 사건 사고가 벌어진다. 심지어 타임슬립까지! 그렇게 개러지는 음악뿐 아니라 미국 젊은이들의 청춘의 열정과 꿈을 불사르는 비공식적 실험의 공간이었다. 어느 이들에겐 악보를 쓸 줄도 읽을 줄도 모르는 체 기타나, 베이스나, 드럼 하나 손에 쥐고 자신의 감성만을 따라 커버를 하기도 하고 혹은 자신들만의 사운드를 창조하며 그 좁은 공간에서 자신의 의지와 꿈을 불 살렀던 곳이다. 그런 유전자를 타고 난 음악 이어서 그런지 B-사이드 데모든, 원숙화된 스튜디오 녹음이던 그 장르에서는 그 인디 특유의 날 것의 느낌이 전달되며 그것은 또 듣는 이로 하여금 흥분의 도가니로 불타 오르게 만드는 것 같다.

그 순수한 분노와 반항과 그리고 희열이 뿜어내는 사운드는 대부분 펑크, 사이키델릭,슈게이즈, 노이즈, 로파이의 얼터너티브 락으로 귀결되곤 한다. (네, 하드락과 메탈 꺼지시고요~ 난 아직까지도 왜 그 엑스재팬과 메탈리카, 건 잰 로지즈의 추종자였던 주위 사람들이 내 이런 음악 취향을 그토록 무시했는지 이해할 수 없다... 빡큐!) 아마추어스러움에서 나오는 신선함, 원숙하더라도 때 묻지 않은 듯한 날 것의 느낌. 이 느낌들이 질풍노도의 순간들을 겪어가던 나의 감성에도 엄청난 영향을 주었고 이에 반응하며 미친 듯이 뛰고 움직이며 이 감성들을 빠짐없이 주워 담으려 노력... 아니 그냥 그 흥에 맞추어 흘러가며 감동하고 기뻐하곤 했다. 정말 돌아가고 싶은, 톡 하면 터질 것만 같던 여린 감성의 시기였다. 지금처럼 나이 먹고 뇌의 감성 컨트롤을 담당하는 전두엽의 부분이 퇴화하여 뭐만 건드려져도 눈물이 날 것만 같은 이런 신파적인 감성과는 분명 다른 것이었다. 돌아가고 싶다. 헤드셋을 끼고 때로는 오디오의 볼륨을 최대로 높이고 미친듯한 에어기타와 해드뱅잉을 하며 열광하던 그 개인적인 순간들을 기억하게 하는 밴드 음악 몇 개를 소개해 본다. (찾다 보니 너무 많아서 앞으로도 더 해봐야징)

Telescope - Nada Surf, NY

막 사람을 흥에 겨워 방방 뛰고 비틀어지게 만드는 크런치 기타 사운드가 이런 인디 록 음악의 (클리셰라면 클리셰일 수도 있는) 가장 큰 매력 중 하나가 아닐까 싶다. 그리고 숨 쉴 틈도 없을 듯한 쏟아지는 드럼 소리 그리고 기타와 드럼이 미친 듯이 폭주하고 있는 상황에서 중간에서 음악 전체의 맥과 기준을 잡아주는 묵묵한 베이스, 그리고 빠지지 않는 멜로딕 한 보컬의 전개. 꼭 이 나다 서프라는 밴드의 특징은 아니다. 아래 소개될 모든 밴드의 특성인 인디밴드의 유전자 중의 하나가 아닐 듯싶다. 특히 미국 출신의 인디밴드라면 펑크의 감성으로 내뱉는 성난 포크 음악의 경향이 굉장히 두드러진다.

나다 서프는 1996년 <High/Low>를 시작으로 2020년 <Never Not Together>까지 20년이 넘는 시간 동안 꾸준히 솔리드 한 사운드를 선사해 주는 실력파 밴드 중 하나다. 특히 위 "Telescope"은 첫 앨범인 <High/Low>가 나오기 전 "The Plan"과 함께 한 그들의 실질적 데뷔인 첫 7"다. 말이 그냥 7"지, 당시는 그 치이익~ 하는 첫소리의 매력과 함께 낭만적인 재즈 음악이나 올드팝 음악을 들으면서 LP를 듣는 경우도 많았는데, 이 앞만 보고 달리는 듯한 종마 같은 록음악을 LP로 듣는 매력 또한 괜찮았다. (대부분 CD나 카세트로 듣긴 했지만 ㅎㅎ.. 그래서 어쩌다 듣는 매력이다 보니 더 했을 수도). 쨋든, 이후 1996년 <Karmic> EP 앨범에 첫 번째 트랙으로 다시 실리는데 이 앨범에는 "Telescope"만큼이나 빠져 들었던 <High/Low>의 "Treehouse"가 같이 수록되어 있다.

이 시절에 대해 얘기할 때는 또 하나 빼놓을 수 없는 묘미가 바로 레이블인데, 나다 서프의 초창기, 전성기는 엘렉트라 Elektra에 몸 담았었는데, 이 레이블의 대표 아티스트들은 베이시스트 킴 딜 Kim Deal로 이어지는 the Pixies, the Breeders, the Amps가 있고 그 외로, 스테레오 랩, 테디 펜더그라스, 카스, 메탈리카 등등이 있다.

Hyper Enough - Superchunk, Chapel-Hill

미국의 채플힐 Chapel-Hill 하면 대부분 농구스타 마이클 조던을 떠올린다, 혹은 그의 출신 대학교인 UNC까지. 하지만 채플힐은 너바나/그런지의 시애틀 이후 미국의 메이저 레이블들이 주목했던 록 음악의 성지이기도 하다. 그중 단연 눈에 띄었으면서도 오랜 시간 미국 인디락씬에 영향을 많이 끼친 밴드 중 하나가 슈퍼 청크다. 엄청난 실력을 무기로 수많은 메이저 레이블의 러브콜을 받으면서 상업적인 성공은 따 놓은 당상이었던 상황에도 불구하고 끝까지 인디 정신을 고수했던 진정한 D.I.Y 밴드이기도 하다. 자세한 이야기는 이전 2개 포스팅에서 다뤄서 짧게 줄이긴 한다. 슈퍼 청크에 대한 더 많은 내용은 아래 두 포스팅을 참고.

[Rock 90s!] 90년대 채플힐 락사운드의 대명사, Superchunk

최근 Arcade Fire의 새 싱글인 Everything Now가 나왔는데 간만에 락사운드를 들으며 어린 시절 즐겨 듣던 락튠을 떠올려 보았다. 주옥 같은 밴드들이 기억을 스쳐 가던 와중 Arcade Fire의 발판을 놓아준

electronica.tistory.com

90년대 말 지극히도 미국적인 스토리와 사운드, 서버비아 Suburbia, 1997

1997... 2000년대를 향해 가며 <슬리버 Sliver>, <노웨어 Nowhere> OST를 소개하며 90년대 후반 / 2000년대 초기 영국 사운드의 미국 침공에 대해 계속 얘기 했었다. 미국 영화 임에도 불구하고 영국의 대표

electronica.tistory.com

당연히 이들에게는 수많은 명 곡/명 반들이 있는데, 1995년 흐리멍덩한 초점의 앨범 커버의 슈퍼 청크 앨범 CD 케이스를 열고 디스크맨에 삽입 후 플레이 버튼을 눌렀을 때 가장 먼저 치고 들어왔던 이 "Hyper Enough"의 정말 제목 그대로 마치 가이아와 우라노스의 유전자를 폭발시키는 듯한 히페리온의 광기 넘침을 느끼게끔 해주는 이 광폭 사운드의 매력에 나머지 트랙들을 더 들어 볼 여지도 없이 이 첫 번째 트랙만 주구장창 반복 해 들었었다. 그만큼 청춘의 애착이 많은 트랙이다. 이 외, 너무나도 추천하고픈 명곡들이 많은 밴드다. 심지어 2010년엔 한국에서 콘서트도 했던 모양이다! 왜! 왜! 이런 인생 밴드의 컨서트 소식을 몰랐던 것인가.. 정말 땅을 칠 노릇이다. 하아... 하아...

Fast Way - Letters to Cleo, Boston

레터스 투 클레오라는 밴드를 발견한 건 정말 우연이었다. 이러저러한 이유로 어린 시절 여기저기 돌아다니며 살게 되었었는데 (약간 반 노마드 느낌), 어느 장소에 가던 가장 자주 찾던 곳은 레코드 가게와 영화관이었다. 그냥 그 두 공간이 어린 시절의 놀이터 같은 곳이었다. 혼자던 함께 던.

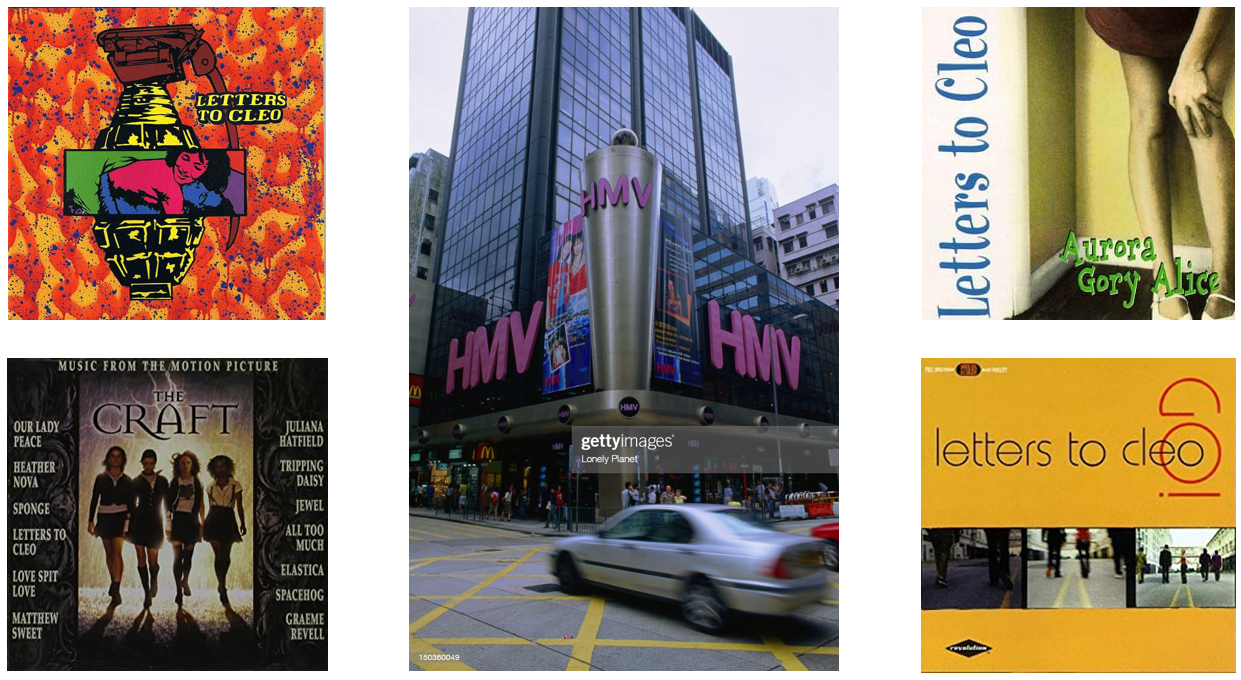

레터스 투 클레오를 알게 된 건 홍콩의 HMV 레코드 침사추이점이었다. 다 층으로 되어 있던 그 공간엔 수많은 카세트와 CD로 가득 차 있었다. 홍콩이었던 만큼 광둥어로 부르던 홍콩의 켄토팝 Cantopop (Cantonese Pop) 공간도 있었긴 하지만 시대가 시대였던 만큼 상당 부분이 J-Pop과 서양 음악들로 꾸며져 있었다. 감성 폭발 청춘의 나에겐 드림팩토리이자 초콜릿 공장이나 다름없었다.

그리고 여느 날과 다름없이 HMV를 탐험하다가 그냥 커버에 끌려 이 <Wholesale Meats and Fish>를 집어 들었고, 집에 가는 길 저녁 버스 안에서 귓속에서 터져 나는 이 팝스러운 락 음악의 향연을 느끼며 가슴이 펌핑펌핑 했었다. 이후 <Aurora Gory Alice>라는 그 들의 첫 앨범도 구입하고, 이 듬해 당시 걸파워의 중간보스 겪이었던 <The Craft> OST까지 대뜸 집어 들었던 기억이 난다. 이후에는 앨범 발표가 없어서 이 때의 추억으로만 이어오던 밴드였는데, 이번 포스팅 하면서 찾아보니, 마지막 1997년의 <Go>이후 16년, 19년 두 개의 앨범을 더 발표했다.

지금 들으면 평범한 팝스러운 락 음악으로 들릴 수도 있지만 이 시절 세련되면서도 동시에 인디스러우면서도 스위트함의 정곡을 찌르고 들어가는 팝록 사운드는 쉽게 경험하지 못했던 것으로 기억한다. 이에는 분명 밴드의 음악도 음악이지만 그 부분을 명쾌하게 파고드는 케이 헤인리의 보컬도 한몫했었던 것 같다. 이 앨범의 "Little Rosa"도 이 범주의 곡으로 적극 추천하는 바이다.

i am a tree - guided by voices, Ohio

당시 장르를 불문하고 음악을 듣고 있노라면 4분~6분의 음악들이 기본이었는데 이 가이디드 바이 보이시스라는 밴드는 특이하게도 한 앨범에 열몇 개가 넘는 수많은 트랙들을 넣어놓고 있었다. 근데 이것들은 다 1분, 2분, 심지어 1분 미만의 트랙들이 채워져 있었다. 이 곡들은 마치 무슨 먹다 남은 맛있는 비스킷의 부스러기 마냥 달콤함 그 자체였다. 더 길길 원하고 그럴 여유도 없이 그 먹다 남은 부스러기를 계속 집어 먹고 있는 나를 발견할 뿐이다.

이 밴드를 처음 알게 되었던 <Mag Earwhig!>는 또 하나의 맛있는 제대로 구운 비스킷인 "Jane of the Waking Universe"를 담고 있다. 이 또한 HMV에서 얻은 수확이자 개인적으로 음악에 대한 영향을 가장 많이 준 레이블 중 하나인 마타도르 Matador의 앨범이기도 하다.

미국 뉴욕의 인디 레이블의 대명사이기도 한 마타도르를 지나간 내 영혼의 아티스트들을 몇 열거하자면, Yo La Tengo, Bettie Serveert, Jon Spencer Blues Explosion, Chavez, Liz Phair, Sleater Kinney, Teenage Fanclub, Unwoud, 등등 등등 등이 있다. 심지어 Lou Reed와 Sonic Youth도 몸 담았었고 시부야케이의 Pizzicato Five도 마타도르 레이블을 통해 미국 데뷔를 했었다. 뭐 이 정도면 메이저 아닌가 싶기도 하고 ㅎㅎㅎ (메이져 인디 레이블이라 해 두자.) 정말 인생에 있어 개개인의 아티스트나 밴드 뿐 아니라 레이블에 의해서도 영향을 많이 받는 경우가 있는데 대표적으로 이 마타도르, 가요에 있어서는 동아기획이 아니었나 싶다.

Volcano Girls - Veruca Salt, Chicago

당시 미국 인디 음악에 있어서 이름을 알릴 수 있는 최고의 출구 중 하나는 바로 미국 전역에 게릴라 마냥 마을 구석구석 존재하던 컬리지 라디오 방송이었다. MTV든 메이져 레이블이든 이런 데뷔 이전 먼저 인디 아티스트로서 이름을 알리던, 혹은 레이블 데뷔 이후 진정성의 이름을 알리기 위해서라도 컬리지 라디오의 플레이 리스트에 띄워지는 것은 인디 밴드들에게는 중요한 알림 길이 었다.

버루카 솔트 역시 이런 컬리지 라디오를 통해 꽤 흘러나오던 팀인데, 학교 라디오 방송을 통해 "Seether"라는 곡으로 알게 된 밴드였다. <American Thighs> 앨범의 타이틀인 이 "Seether"가 인기를 끌긴 했는데, 좀 더 빠른 템포의 "Victrola"를 더 선호하긴 했다. 암튼 어느 정도의 인지도를 쌓은 후 대형 레이블인 (소닉 유스가 오랜 시간 몸 담았던) Geffen을 통해 <Eight Arms to Holds You>를 발표하는데... 와... 이건 진짜 인디락과 팝이 결합한 최고의 결정체가 아닐까 싶을 정도로 엄청나게도 스위트 하고도 발칙한 팝락 트랙들로 가득 차 있었다. 처음 이 CD를 사고 첫 트랙을 들었을 때만 해도 그냥 그런가 보다 했는데, 2번부터 이 "Volcano Girls"가 터져 나오더니 이후로 "Awesome", "With David Bowie", "The Morning Sad" 등 완전 취향저격의 파워 팝 락 사운드로 녹아내리게 만들었다.

그 시절은 고등학교 때였는데 마을까지 송출되는 FM 방송 라디오 DJ를 하던 시절이었다. (컬리지 라디오만 있는 게 아니다! ) 이 경험을 통해 많은 좋은 음악들을 알게 된 고마운 시절이었다. 사실 DJ라고 하면 자신만의 취향이 담긴 멋들어진 음악 선곡을 통해 청취자들을 감동시키는 뭐 그런 상징적인 게 있는데, 그런 건 개뿔, 고등학생 DJ에게는 방송 이전 "자신이 임의로 선택한 곡을 절대 틀지 마시요!"라는 강한 경고 문구와 함께한 빽빽한 두 시간짜리 플레이 리스트를 받게 되기 마련이었다. 다만 이 플레이리스트를 통해 나름의 요즘 뜨는(?) 록음악 들을 알게 된 건 완전 굿이었다. 다만 매주 비슷한 플레이 리스트로 인한 따분함은 견뎌야 할 몫... ㅜㅜ (멜론 차트 같은 느낌). 하지만 그래도 일말의 배려는 있었다. 빼곡히 적힌 플레이 리스트 중 빈칸으로 된 마지막 부분이 하나가 있었는데 그 건 그냥 니 맘대로 틀고 방송 끝내세요라는 의미였다. 그때가 정말 틀고 싶은 음악들을 하나라도 막 틀 수 있는 유일한 기회였다.

암튼 우리 학교 플레이리스트에 대한 배경이 있는데, 당시 학교 DJ들로 하여금 자유를 억압시킴으로써 분노 아닌 분노를 일으킨 이 플셋은 하버드에 합격한 어느 공돌이 지망 2년 선배의 알고리즘에 의해 만들어진 것이었고, (어떻게 모으는 것인진 모르겠지만) 당시 유행하는 대표 인디 음악을 자동으로 만들어주는 뭐 그런 것이었다. 이게 (자기 말로는 항상) 획기적인 것이었고 항상 하버드 인터뷰 시 이것을 자랑스럽게 어필했다는 이야기를 아주 입에 닳도록 이야기를 했었는데 (이 세상 혼자 잘난 전형적인 나르시시즘에 빠진 사람으로서) 웃긴 건 정작 본인은 음악에 대한 열정 따윈 없었다는 거... 그냥 이런 것을 대학 입학의 한 도구로서 사용할 해안을 가진 것뿐(?)이었다. 그냥 공 만드는 놈 따로 있고, 가지고 노는 놈 따로 있고 돈 버는 놈 따로 있는 대표적인 사례 중 하나로서 기억된다 ㅎㅎ.

다만, 이게 마을까지 송출되던 나름의 FM 방송이었던 만큼, 담당 선생님은 항상 모니터링을 하고 있었고, 락 스테이션의 색깔에서 벗어나는 음악을 틀게 되면 바로 전화가 띠리링 울리고 경고를 받고 당장 부스에서 내려와야 하는 촌극이 일어나곤 했었다. 나도 가끔 그 흥을 못 이겨 디스코 같은 걸 틀어 재끼다가 철퇴를 맞고 몇 주 방송 금지 뭐 이런 걸 당하기도 했었다. (ft. 잭슨 파이브)

Ca Plane Pour Moi - Sonic Youth, Chicago

이 포스팅에 전설 밴드 소닉 유스를 넣는 건 치트 키일 듯 싶은데, 인생 밴드이기도 하고 워낙 유명한 곡들도 많아서 열광했던 곡들 중 그나마 잘 안 알려진 음악을 소개한다.

1992년 <Freedom of Choice>이라는 콘셉트 컴필레이션 앨범에 수록된 곡으로, 이 앨범은 70~80년대 뉴웨이브 히트 음악들을 90년대의 락밴드들이 재해석한 리메이크로, 특히 원곡들은 이게 뉴웨이브로 정의해야 할지 펑크로 정의해야 할지 애매한 그 중간의 오묘한 매력을 가진 것들로만 선택한 것으로도 큰 매력으로 다가왔던 앨범이다. 이 앨범엔 소닉 유스 말고도, Superchunk, Polvo, Chia Pet, Mudhoney, Redd Kross, Muffs, Soul Asylum, Yo La Tengo 등이 참여하여 Human League, a Flock of Seagulls, Soft Cell, Iggy Pop, Elvis Costello 등의 그 시절 음악을 포스트 펑크의 감성으로 재 해석하고 있는, 시도 자체로서도 굉장히 매력적인 앨범이다. 앨범의 이름인 프리덤 오브 초이스는 대표적인 뉴웨이브 신스팝 밴드인 Devo가 1980년에 발표한 앨범 이름이기도 하다.

이 중 인디음악, 포스트 펑크, 노 웨이브 계의 거장 중의 거장인 소닉 유스가 커버한 "Ca Plane Pour Moi"는 1977년 플라스틱 베르트랑 Plastic Bertrand의 음악이다. 제목의 맥락을 대충 해석하자면 황승 호재의 "나는 문제없어" 같은 의미일 까나 싶다 "노 프라블럼!" 서핑을 연상시키기도 하는 트로피칼리아의 매력도 담고 있는 이 음악은 수많은 아티스트들에게 커버되기도 했는데, 영국의 개러지 펑크락 밴드인 헤드 코츠 Headcoates의 자매밴드인 헤드 코티스 Headcoatees의 펑크와 개러지 감성 넘치는 영국식 펑크 버전도 추천한다.

Angel Interceptor - Ash, Northern Ireland

모순적인 얘긴데, 사실 이 포스팅 생각한 게 이 노래를 들으면서였다. (포스팅은 죄다 미국 인디 펑크 밴드 관련인데, 이건 영국의 브리티시 인베이젼 시절 음악 --ㅋ) "야, 야, 이 노래 괜찮지 않냐?" 들고 가면 다들 "야, 너도 들었냐?" 이러면서 어제는 혼자 들으면서 미쳐 돌아갔지만 다음 날은 다 같이 들으면서 또 미쳐 돌아가셨던 그 함께 들으며 흥분하는 추억. 청춘의 요동치는 감성을 담은 음악들인가 싶은데 시작은 영국... 아니 북아일랜드가 되어 버렸다.

이 음악이 수록된 1996년 당시 <1977> 은 NME 선정 역사 상 가장 위대한 앨범 500 안에 속했다. 말이 500이지... 생각해보면 t세상엔 좋은 음악이 너무나도 많은데, 100000 안에 드는 것도 기적일 것이다...ㄷㄷㄷ... 암튼 국적의 배경이야 어쨌든 이 "Angel Interceptor"도 이 포스팅에서 다룬 모든 음악들이 가진 그 개러지 락의 에센스를 잘 가지고 있을뿐더러 심지어 이 멜로딕 한 전개는 세련되기까지 하다. (당연하게도) 어느 정도 브릿팝스러운 면도 없진 않지만 굳이 그런 장르 장르 역사 역사 따지고 않고 충분히 청춘 폭발 감성으로 들을 수 있는, 90년대가 낳은 최고의 록음악 중 하나라 할 수 있다.

Just Say - the Fastbacks, Seattle

그 시절 이런 밴드 음악 앨범들의 마지막 트랙은 종종 분노한 앨범 전체 트랙들과는 다른 포크적이거나 아니면 상큼하거나 멜로딕 하거나 팝틱 하거나... 암튼 그런 이전 트랙들과는 좀 다른 성향의 라이트 한 음악으로 대미를 장식하는 경우가 꽤 많았고 그런 걸 또 예상하거나 기대하면서 듣는 경우도 많았다. 꼭, 이 음악의 느낌은 아니지만 이 포스팅에서 소개한 음악들 보다는 또 달달한 만큼 그런 라스트 트랙의 기분에서 뽑아 봤다. 뭐 사족을 떠나서 사랑스러운 음악이다.

청춘의 감성은 뭐니 뭐니 해도 나이 들어서는 만들 수도, 접할 수도, 혹은 범접할 수도 없는 그 기대할 수 조차 없는 낭만에 있는 것 같다. (그것은 달 달면서도 동시에 쌉싸름한 것일 듯) 펑크라고 하면 철없는 이들의 분노 표출처럼만 여겨지는 경우도 많은데, 오히려 그들의 낭만을 향한 어설픈 과격함의 표출이 아닐까 싶다. 그 날 것의 느낌 때문에 우리가 더 공감하는 건 아닐까 싶기도 한다. 그래서 그 청춘의 감성이 좋고 사랑스럽고 또 돌아가고 싶다.

'MUSIC' 카테고리의 다른 글

| 2021년 걸그룹 총 결산 (모든 걸그룹) (0) | 2022.01.22 |

|---|---|

| Funky했던 😶🌫️5월의 👧걸그룹 메들리 ft. 여자친구 '15 (2) | 2021.05.22 |

| 영화 <초우 草雨>와 인디팝 밴드, 초묘 超妙 에 관한 잡담들 (2) | 2021.04.23 |

| 2020년 K-Pop 걸그룹 총결산 (2) | 2020.12.31 |

| 납량특집: 음산하고 스산한 음악 13선 (0) | 2020.08.05 |