hyperlink를 통해 좀더 나은 글이 될 수 있을까 해서 올려봅니다.

아직 연재 중인 컬럼이니 잡지와는 시차를 두고 올리도록 하겠습니다.

혹시라도 퍼가시게 될 때는 출처를 밝혀 주시기 바랍니다.

PLUR & Vibe Upon the World 13: 2007년 10월자

2nd Summer of Love, the London tale: 두 번째 사랑의 여름

IBIZA; 발레릭 사운드

이 때 Pacha와 Amnesia는 이비자의 중심 클럽으로 히피 분위기에 흠뻑 젖어있었다. 그 시절 Amnesia는 전기 공급이 없는 농장 같은 곳에서 모닥불을 피고 레게와 사이키델릭락 음악에 맞추어 춤을 추는 공간이었다. 하지만 70년대 디스코의 시대가 도래하며 히피 세상은 막을 내리고 이비자의 클럽들 또한 나이트클럽으로서의 형식적이고 기능적인 형태를 갖추기 시작했다.

다시 우울한 런던으로

사운드적 맥락에서 볼 때 당시 영국은 Jazz와 Funk 등의 Rare Groove에 의해 주도 되고 있었다. 그 즈음에서 나온 섹스프레스나 M/A/R/R/S 등의 팝 차트 선전이 애시드 하우스 움직임의 가능성을 보여주었지만 아직까지 영국에서 애시드 사운드는 일종의 페드fed로 받아들여졌다. 따라서 조금씩 늘어나는 브릿-이비쟌들의 여름의 향수를 채워줄 공간은 없었다고 해도 무방하다. (클럽 노엘과 딜리리엄이 런던에서 유일하게 애시드 사운드를 제공하였지만 기존의 Funk, Hip Hop 그룹과의 충돌이 잦았다. 예를 들어 그 때 당시 선풍적이었던 디트로이트 테크노 트랙인 데릭 메이의 Strings of Life는 댄스 플로어를 싹 비워버리는 진공 청소기와 같았다) 이러한 환경 속에서 이비자에서의 소중함 기억을 현실화 시키고자 결심했던 오큰폴드, 폴, 램플링, 홀로웨이 등이 각기 런던에 발레릭-애시드 클럽을 열며 영국 전체 클럽 씬은 물론 브릿팝의 판도 자체를 발칵 뒤집어 놓게 된다.

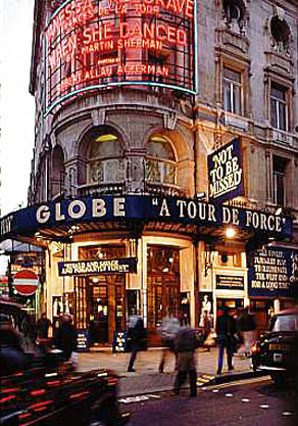

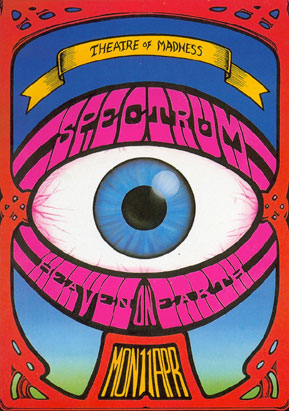

The Project & Spectrum : 광란의 월요일 밤

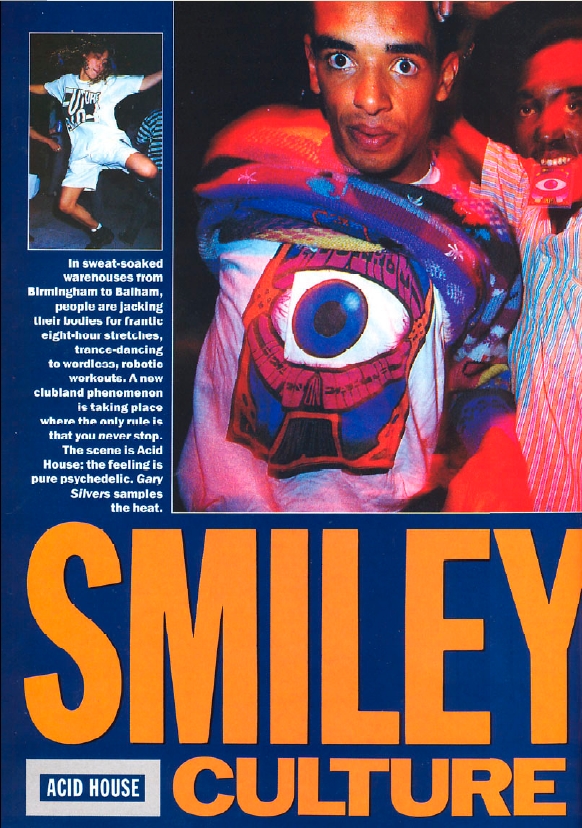

웨스트 엔드 트렌디들의 트레이드 마크인 디자이너 의상을 던져 버리고 춤추기에 편안한 트레이닝 복과 배기 팬츠로 무장한 클러버들은 황홀경에 빠져 월요일 밤을 뜨겁게 불살랐다. 세련된 드레스 코드 문화와 트렌디의 전통을 무참히 깨어버린 대 사건이었다. “우리의 여름은 아직 끝나지 않았다!”는 선언이었으며 지금까지 사회적으로 억압되었던 에너지의 폭발로 인한 오버나이트 센세이션이었다. 이 새로운 열풍은 곧 i-D매거진과 같은 팬진에 소개되기도 하지만 중심 요소인 엑스타시나 애시드에 관해서는 자세히 소개되지는 않았다. 브릿-이비쟌들에게 있어 이비자에서의 경험이 너무나 개인적이고 간직하고 싶었던 것이기에 자신들만의 소중한 씬을 지키고 싶은 의식적인 행동이었던 것이다.

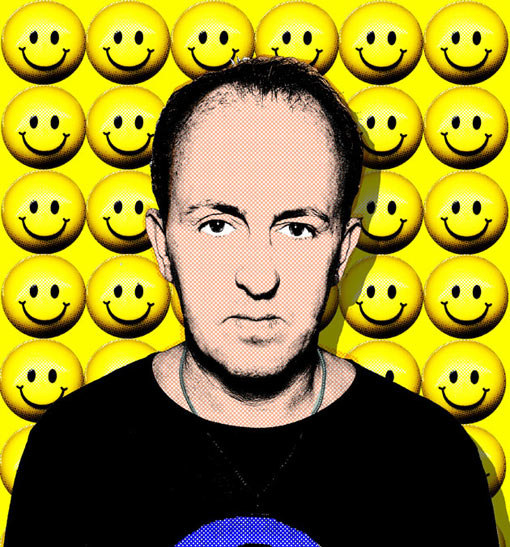

The Shoom: 걱정일랑 접어두고 웃어요~

만약 누군가 갑자기 당신의 볼을 쫙 잡아당기며 “웃어요~”라며 스마일리 스티커를 붙여준다면? 당신은 그를/그녀를 꼭 껴안고 “사랑해요”라며 환한 미소를 건넬 것이다. 슘은 그런 행동이 가능하고 당연한 곳이었다.

RIP party: 런던 블랙 컬쳐의 자존심

자신들만의 씬을 지키기 위해 뷰코빅은 철저히 미디어의 개입을 막았기 때문에RiP파티는 슘과 스펙트럼만큼 오늘날의 클럽 전설로 회자되지는 않고 있다. 하지만 오늘날 미디어에 의해 상처받는 수많은 언더문화들을 보면 그들만이 간직했을 ‘열정과 순수함’은 충분히 상상해 볼 만 하다.

The Trip: 애시드 하우스의 폭발 그리고 여름의 끝

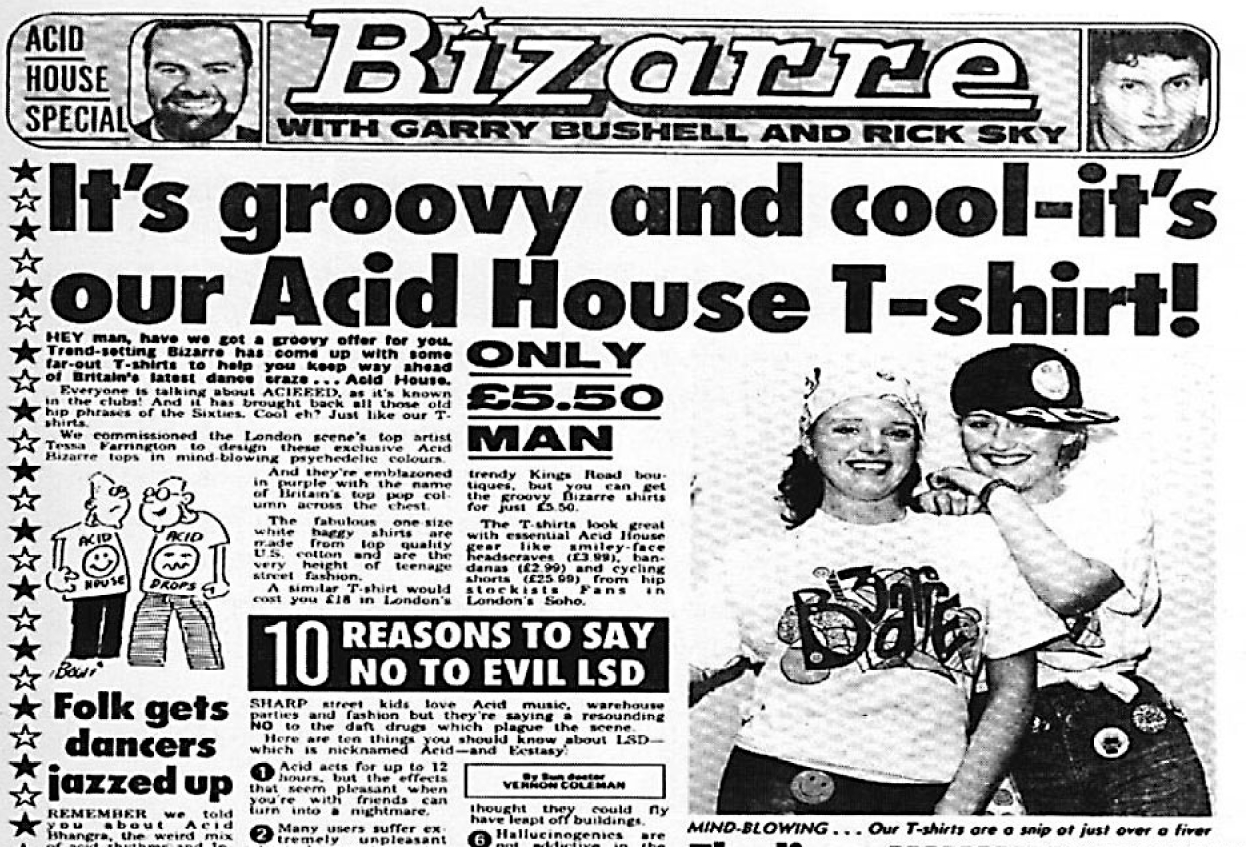

“Cool and Groovy” 같은 기사를 통해 새로운 애시드 문화에 친근감을 표했던 미디어는 “요즘 아이들이 어떤 위험한 것에 빠져있나” 레퍼토리를 들고 나오며 난리 법석을 떨었다. 이때까지만 하더라도 미디어는 엑스타시와 LSD의 차이를 알지도 못한 채 아이들이 클럽에서 문란한 성생활과 폭력에 찌들은 것처럼 선전했다. 영국의 유명한 음악 차트 방송인 Top of the Pops는 Acid란 단어가 들어가는 모든 노래들을 차트에서 제외시키는 이래적인 모라토리움을 선언했고 팝 스타들은 라디오와 TV를 통해 마약 없이도 즐길 수 있는 깨끗하고 도덕적인 생활의 복음을 전도하기 시작했다. (물론 그들의 말이 절대 틀리지 않다. 하지만 주제에 대한 무지에도 불구하고 자신들만의 일방적인 잣대를 들이대며 대중을 선도하는 것은 어디까지나 파시즘적인 미디어의 폭력일 뿐이라는 점을 강조하고 싶다.) 어찌하였건 이런 기성 세대와 미디어의 소란은 아직 정신적으로 성숙하지 못한 어린 청년들이 생각 없이 애시드 열풍에 동조하도록 불만 지핀 셈이었다. 이 때부터 애시드 하우스는 대중 문화를 뛰어넘어 민감한 국가적 이슈로 대두되었다.

물론 애시드 하우스 클러버들도 큰 문제를 안고 있었기는 마찬가지였다. 미디어와 다를 바 없이 그들은 엑스타시를 마약으로 조차 여기지도 않았을 정도였다. 1988년 이후로 마약이 이른바 보편적 레져 문화로 올라섰고 황홀경에 빠진 사람들은 9 to 5로 대변되는 챗바퀴 같은 자신들의 삶에 회의를 느끼며 너도 나도 일을 그만두고 쾌락의 나락에 빠져들고 있었다. 급기야 애시드 문화의 인사이더인 슘은 뉴스레터를 통해 “제발 당신의 직장을 포기하지 마세요”라는 메시지를 보내기까지 했다. 그들이 그 당시 잊고 있었던 것은 어떠한 좋은 경험이든 영원할 수는 없다는 간단한 인생의 논리였다. 문제는 그토록 그들을 괴롭히던 현실을 다시 받아들여야 한다는 것을 실천하기에 정신적으로나 감성적으로나 약했다는 것이다. 또한 이 모든 현상에 중심에 엑스타시가 있었다는 것은 부인할 수 없지만 당시 젊은이와 노동계층에게 악마의 상징이나 다름 없었던 데쳐 정부에 대한 개인의 무력함에서 따라온 심리적인 거세와 억압이 음악과 춤을 통한 파티라는 대규모의 집단적 문화 현상에 의해 치유되고 있었다는 점을 무시할 수 없다. (2002년 월드컵 당시 맨 정신에 환희와 희열의 트랜스를 느낀 한국인들처럼) 이 논리를 깨달은 이비자 베테랑들은 현실을 직시하며 다시 자신들만의 길을 찾아 떠났고 그 중 많은 이들이 현대 전자 댄스 음악의 문화를 발전을 위해 노력했다. 그 결과 오늘 날의 파티 문화가 세계 이곳 저곳에서 성장할 수 있었던 것이다. 짧았던 제 2 사랑의 여름은 많은 이들의 기억 속에 남은 채 그렇게 끝나갔다.

'MUSIC > Bling_월드뮤직 컬럼' 카테고리의 다른 글

| PVUW 16 : Madchester Part2 (0) | 2008.01.31 |

|---|---|

| PVUW15 : MADCHESTER part 1. (0) | 2008.01.06 |

| PLUR & Vibe Upon the World 13: Krautrock과 Kraftwerk: 독일 김치의 유산 (0) | 2007.10.30 |

| PVUW 12: 이 시대의 디지털 좀비를 위한 사운드트랙 , Nu-Italo Disco (6) | 2007.09.06 |

| PLUR & Vibe Upon the World 11_7월자: Rave Typology (0) | 2007.08.02 |