PLUR & Vibe Upon the World 13: 2007년 9월자

Krautrock과 Kraftwerk: 독일 김치의 유산

1960년대 후반의 음악 씬은 히피의 문화 혁명을 겪고 프로그레시브 락과 아트 락 등이 그 맥을 이어가고 있었다. 그리고 죠지 해리슨에 의한 후기 비틀즈 사운드(‘I am a Warlus’ 등), 벨벳 언더그라운드, 롤링 스톤즈 등이 그 선봉장을 맡았었다. 이들의 Hedonistic 헤도니스틱 (쾌락주의적)한 사운드는 아직도 기존 락 음악이 가지고 있던 (히피의 뿌리를 벗어나지 못한) LSD의 영향과 정치적 성향을 극적으로 극복하지는 못한 상태였다. (혹은 논외 대상이었을지도 모른다) 하지만 그들의 사운드는 어느 정도 엠비언스와 기계음의 미학이 가지고 있는 가능성을 인지하고 있었다는 것을 보여주고 있었다. 그리고 한 편에서는 Stockhauzen 쉬톡하우젠과 같은 전위 음악가들이 에드가 바레즈의 바톤을 이어 받아 좀더 깊이 있고 자유로운, 하지만 아직 엘리트적인 틀에 갇혀 있는 전자 음악 사운드의 실험을 추구해 나갔다.

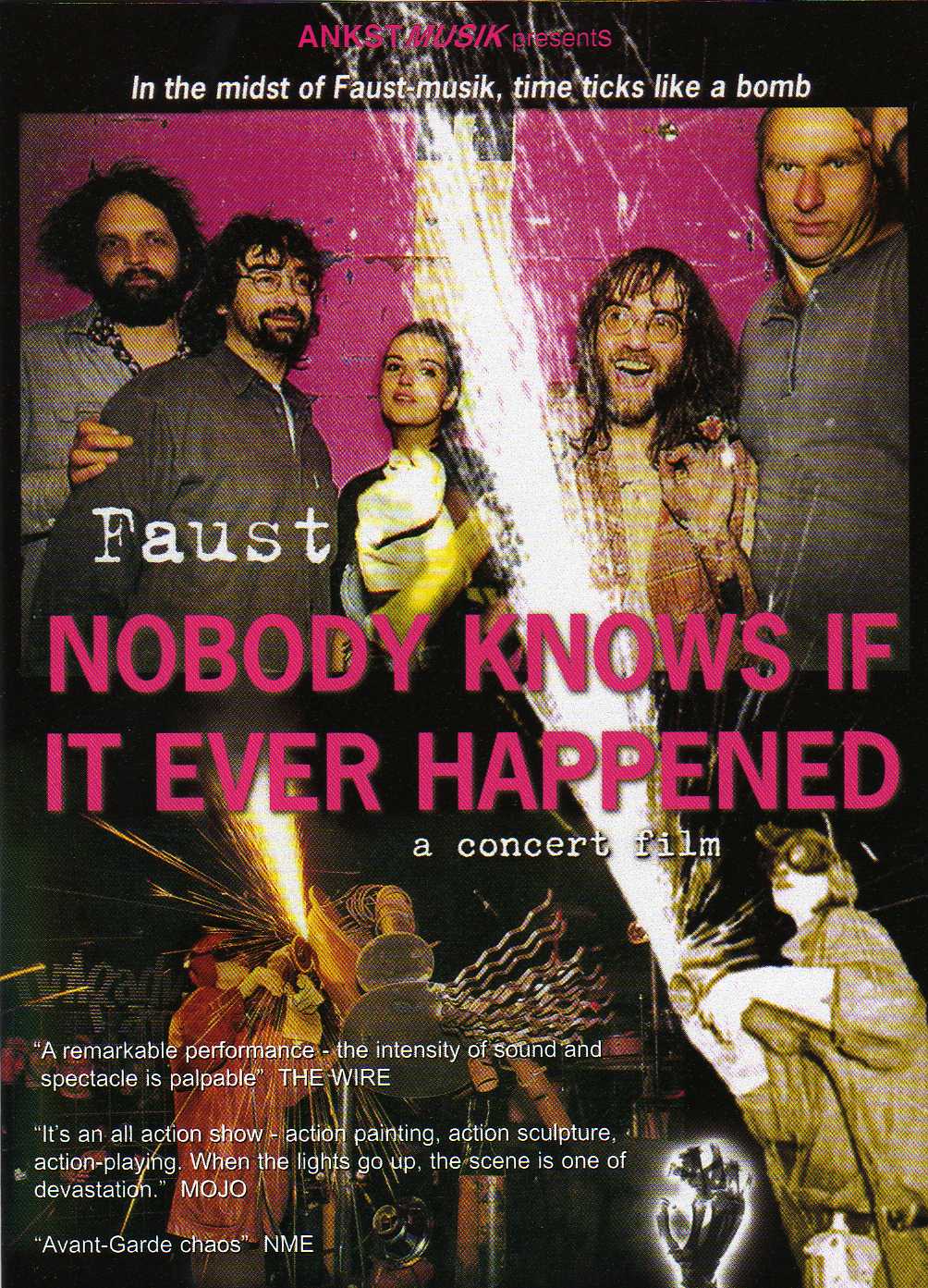

역사적인 맥락을 볼 때2차 세계 전쟁의 범인이라는 엄청난 죄의식은 자존심과 민족성이 강한 독일인들에게는 크나큰 상처였다. 또한 전쟁 이후로 세계 제1의 파워가 된 미국의 문화적/예술적 식민주의 정책 또한 독일의 아티스트들에게는 뼈저린 고통으로 다가왔다. 이렇게 60년대가 막을 내리고 있을 무렵 세계 전쟁의 상처에서 벗어나려 노력하고 있는 독일에서 크라우트락 Krautrock이라는 새로운 움직임이 일어나기 시작했다 Faust 파우스트, CAN 캔, Neu! 노이!, Kluster 클러스터, Popul Vuh 포폴 버, Tangerine Dream 탠져린 드림, Kraftwerk 크라프트베르크 등에 의해 주도 된 이 흐름은 60,70년 대 Rock락 밴드의 형태 (ex. 기타, 드럼, 베이스)를 취하면서도 적극적으로 신디사이저를 활용한 것이 특징이다. 에드가 바레즈에서 쉬톡하우젠으로 이어지는 독일 아방가르드 전자 음악의 실험 정신과 벨벳 언더그라운드 등의 동시대 락 아티스트들이 열어놓은 락-전자음악 크로스오버의 가능성을 확장 시켰다. 이들은 주류 시대 정치적/문화적 사상에 반항적이었던 락과는 별개로 테크놀로지에 의해 정의 되는 세상을 직시하며 새로운 미학을 추구해 나갔다. 따라서 이들의 사운드는 미국 문화 식민주의에 대한 반발이라는 맥락에서는 정치적이지만, 음악적으로 볼 때 좀더 학구적/미학적 이였고 서민적이면서도 기계적인 엠비언스가 가득한 '공장 심포니'에 더 가까웠다. (선형적이고 직설적인 기존 락과는 달리 자유롭고 해체주의를 지향하는 Freeform Rock 프리폼 락 또는 사운드 꼴라쥬라고 할 수 있다.)

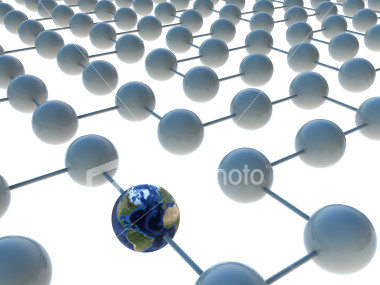

크라우트락의 가장 큰 특징은 전자 음악 평론가 Peter Shapiro의 <Modulations>에서 잘 묘사하고 있다. 동시대 락 아티스트들은 “보아라, 나의 손가락이 얼마나 빨리 움직일 수 있는지를… 당신은 나를 보고 감탄할 것이다”에 대해 빠져 있었다면, 크라우트락 아티스트들은 “보아라, 내가 얼마나 깊이 빠져 들 수 있는지… 우리는 사람들에게 인상적인 퍼포먼스를 선보이기 보다는 그들을 치유하고 싶다”라고 말하고 있다. 바로 여기서 우리는 크라우트락이 2007년을 살아가고 있는 우리에게 시사하는 두 가지를 찾을 수 있다. 첫 째는 앞으로 (70년대를 기준으로) 다가올 암울하고도 희망적인 모순적 테크놀로지 중심 사회를 인지한 그들만의 외로운 외침이다. 데스크탑 컴퓨터를 넘어 랩탑, 핸드폰, Mp3, PDA, PMP등 각종 디지털 기기와 인터넷에 의해 네트워크화 된 지금 디지털 사회에 의해 우리 인간의 입지는 점점 줄어들고 있다. 컴퓨터 없이 업무 건 생활이건 불가능 한 사회가 왔다. 영화 <다이하드 4.0>에서 보여주듯 네트워크가 이상을 일으키면 한 국가뿐 아니라 전 세계가 한 순간에 정지될 수도 있는 사회에 우리는 지금 살고 있다. 세상이 이렇게 까지 변할 것이라 그들 또한 인지하지 못했겠지만 그들의 사운드 안에는 충분히 이 세상을 묘사하고 있다. 그것은 바로 두 번째 성격으로 말할 수 있는, 그들이 추구했던 기계적 사운드에 담긴 깊은 엠비언스다. 바로 슈베르트의 ‘미완성 교향곡’에 담겨 있던 너무나 완벽한 아트 뮤직의 한계를 소리와 테크놀로지를 통해 확장 시키고 있었던 것이다. 오선지에서 벗어난 무한한 우주의 세계로 말이다.

국내에서만도 하루에 몇 억만 건이 넘을 핸드폰과 인터넷 사용에 왔다 갔다 할 정보들의 흐름에 대해 상상해 본 적 있는가? 몇 만년 전과 다를 바 없이 인간은 신체를 움직여 일하고 있지만 그런 동시에 수많은 정보들의 움직임과도 같이 하고 있다. 그리고 보이지 않는 그 정보들의 움직임이 우리 삶에 더 큰 영향을 끼치고 있다. 그들은 우리보다 더 빨리 그리고 더 멀리 움직이고 있다는 사실 또한 받아 들일 수 밖에 없다. 그렇기 때문에 도시 건축의 관점에서 볼 때 월드컵에 의한 시청 앞의 광장화 라던지 운하 건설 계획 같은 당장 눈 앞에 보이는 것만 갈아 치우는 개발주의적 마인드가 낡아 보일 수도 있는 것이다. (이 말로 누구를 선동하고 싶지는 않다는 것은 밝혀두고 싶다) 어차피 이 땅을 더 파해 칠수록 지구의 수명을 단축할 뿐이고 좁게는 한 그루의 나무가 살아 숨쉬는 맑은 공기의 공간을 더 없어지게 할 뿐이다.

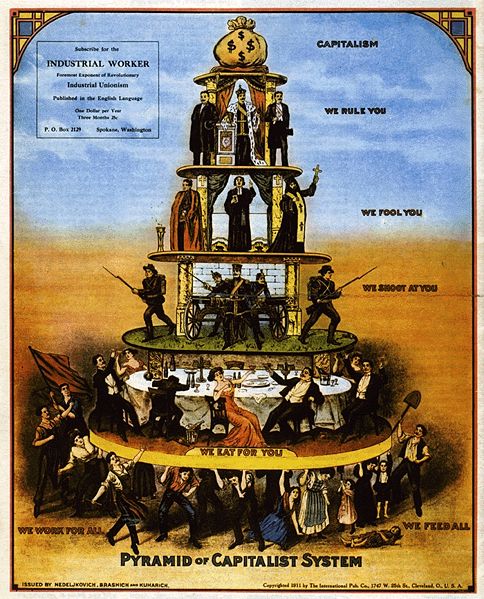

보이지 않는 기회와 성공을 향한 말초적인 본능과 이에 의해 눈물을 머금고 자신의 소중한 꿈까지 포기하며 매달릴 수 밖에 없는 사회 그리고 그것이 헛된 병아리의 날갯짓이라는 것에 대해 절망할 수 밖에 없는 사회, 바로 이것이 테크놀로지와 자본주의가 합작해서 만들어낸 현대 사회이며 예술품이다. 그리고 그 말초적인 사회 안에서 홍수처럼 밀려드는 가벼운 메이져 영화와 대중 팝 음악 속에서 우리는 순간마다 위안을 얻을 뿐이다. (개인적인 생각이지만 팝 음악 가수들의 생명이 짧은 것도 이 이유가 크게 작용하지 않을까 한다. 가지지 못한 다수들에게 그 때 그 때 작위적인 꿈과 희망과 안심을 선사하려면 그 만큼 분위기도 빨리 바뀌어야 한다는 것 때문에)

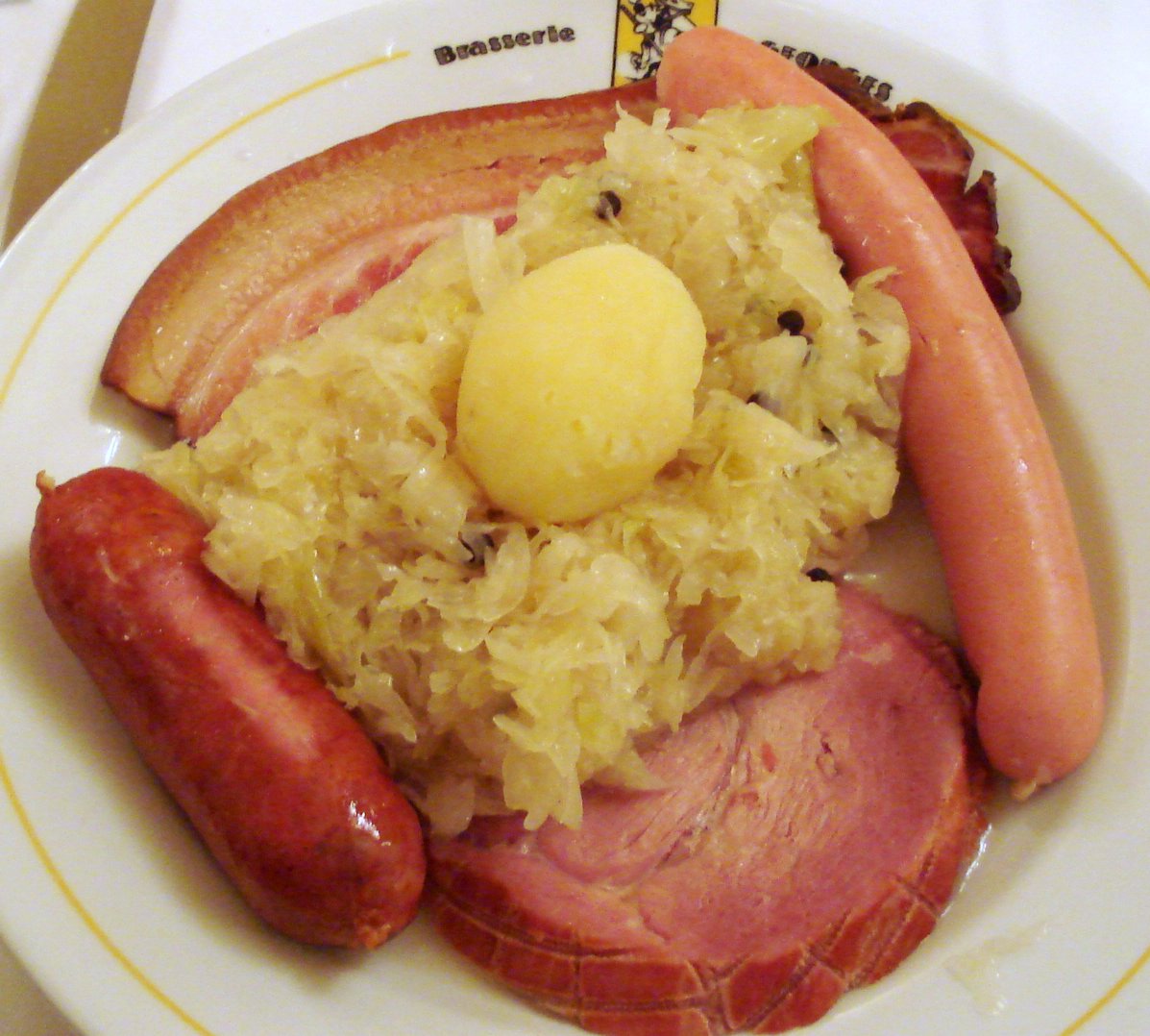

크라우트락이 현대의 우리에게 준 큰 선물이 있다면 바로 이러한 사회 속에서 자신 만이 빠져들 수 있는 깊은 공간 속, 자신의 존재를 인식하게 해주었다는 것이다. (간단하게 떠올려 보자, 나는 생각한다 고로 존재한다 - 칸트.) 처음에 언급 했듯 정형화된 오선지에서 벗어난 자유롭고도 무한한 세계로의 창문을 마련해준 것이다. 그것이 바로 음악에서의 엠비언스다. 엠비언스란 말이 난해하게 들릴 뿐이지 그리 어려운 것이 아니다. 지금 자신의 삶에 대해 불만이 있다면 그 이유와 해결을 찾을 수 있게 도와주는 치유의 ‘음악’이고 ‘소리’의 조합이다. 영화 <라따뚜이>나 <초밥왕> 같은 만화에서 여러 음식들의 조합을 통해 무한한 우주와 형이상학적인 세상에 눈을 뜨는 것처럼 엠비언스는 소리의 새로운 공간으로 듣는 이를 유도한다- 마치 소시지 맛만 보다 사우어크라우트 (독일 김치)와 맥주를 곁들이며 그 환상적인 조화에 의한 새로운 맛의 공간에 눈을 뜨는 것처럼.

크라우트락은 70년대 뉴웨이브와 펑크의 등장으로 짧은 생을 마감하지만 그 흔적은 훗날 Tortoise나 Coil 등으로 대변되는 인더스트리얼과 포스트 펑크 씬 뿐만 아니라 뉴에이지, 포스트락 등 음악 영역 전반을 통해 발견된다. 물론 대부분 크라우트락 밴드의 사운드는 ‘대중’이 손쉽게 접근할만한 것은 아니었다. 어쩌면 가득한 소음과 난해함으로 만 여겨질 수 있었던 이 사운드가 대중들로 가까이 다가갈 수 있도록 해 준 것은 바로 크라프트베르크가 적극적으로 ‘팝’ 사운드를 끌어 안으면서부터 였다. (물론 엄격한 장르적 의미에서는 이 시점 이후의 크라프트베르크 사운드를 크라우트락이라 부를 수 없을 지도 모르지만 그들의 미학적 사상과 가치 추구는 크라우트락의 한 독자적인 영역을 개척하고 있었다고 할 수 있다.)

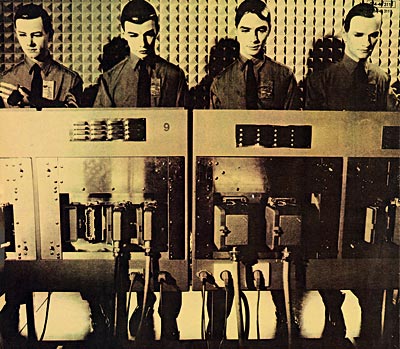

이 팝 사운드의 수용은 1972년 <아우토반>의 전 세계적 성공으로 이 들을 훗날 다가올 전자 댄스 음악 문화의 아버지로 만들게 된다. 이후 철저한 과학문화의 수용과 기계 안에서 존재하는 영혼의 믿음 그리고 미래 기계문명 사회의 공허함에 대한 고찰을 보여주었다. 자동차와 라디오의 찬양을 거쳐 인터넷이 나오기도 이전에 컴퓨터를 사용하여 사랑하는 사람을 찾으려는 미래 인간의 허무함과 절망감등을 노래한 것이 좋은 예다. 당시 쉽게 볼 수 없었던 최고의 테크놀로지, 기계음을 통한 미래적 사운드와 그들을 대신하는 로보트 인형의 등장, 미니멀리즘적 전개로 인한 간결함과 몽환적 분위기 등은 그들의 철학을 완벽하게 구현했다. 이렇게 구체적이고 깊은 철학을 배경으로 그들은 미래에 어울리는 팝 음악을 구현하고자 한 것이다. 그들의 앨범 하나하나는 모두 완벽하리만큼 철저한 컨셉트 앨범이었으며 여기서 기계의 영혼화, 인간의 기계 제어라는 미래 사회의 예시와 지나간 역사의 향수라는 근 미래에 다가올 테크놀로지 사회의 대서사시가 펼쳐진다.

크라프트베르크의 음악은 이미 70년대 데이빗 보위 등의 당대 내노라 하는 아티스트들에게 깊은 영향을 주었고 80년대 미국과 영국의 주류 음악인 일렉트로 (Electro)와 신스 팝 (Synth Pop) 그리고 힙합 음악과 문화에도 깊은 영향을 주었다. 하지만 크라프트베르크의 미래주의적인 기계문명의 미학은 80,90년대를 뒤흔들 디트로이트 테크노(Detroit Techno)에서 그 절정을 이루게 된다. 그들이 꿈꾸던 미래지향적 현대 문명의 사운드가 마침내 탄생한 것이다

P.S: 거의 모욕에도 가까운 이 크라우트락의 명명은 역시나 그 시절 악명 높은 영국의 음악 평론가가 지어준 것이다. 사실 위에 언급된 아티스트들은 자신들의 음악이 Krautrock으로 알려지는 것에 꽤나 불쾌해 한다고 한다. (타국인이 '김치음악’이라 명명하는 행위 속에 내포될 수 있는 은근한 조롱의 맥락). 어찌하였건 메탈이나 기존 주류 락 음악에만 빠져있던 리스너들에게는 굉장히 뜻 깊은 의미를 선사할 음악 장르임에는 분명하다. 또한 뉴에이지나 엠비언트, 인더스트리얼 음악에 대한 더 깊은 포용도 가능하게 할 것이다.

Recommended Krautrock Music

1. <Neu!2> by Neu!

2. <The Faust Tapes> by Faust

3. <Tago Mago> by CAN

4. <Musik Von Harmonia> by Harmonia

5. <Yeti> by Amon Düül II

Recommended Kraftwerk Music

1.<Autobahn>

2.<Trans-Europe Express>

3.<Computer World>

4.<Radioactivity>

5.<The Man Machine>