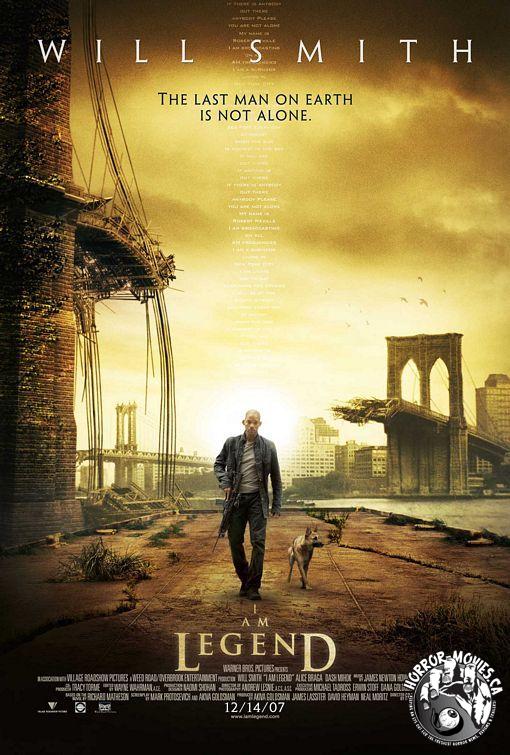

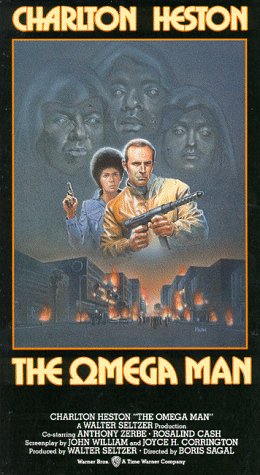

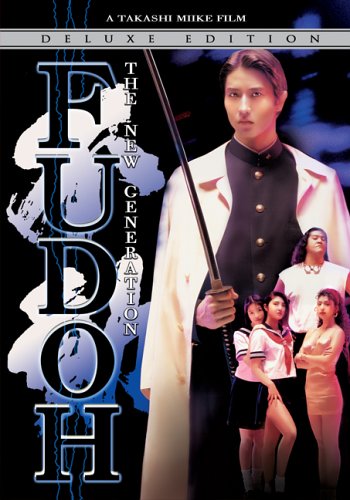

모두를 위한 영화는 아니다.

특히나 폐륜적이고 잔인하고 성적인 요소로 난무하기 때문에....

하지만 뭐 그런거 상관하고 영화본적이 없기에...

간만에 열정과 활기가 넘치는 옛 인디영화를 본 기분이기에 즐겁다.

조직의 안정을 위해 아들을 죽이는 아버지, 그 복수를 감행하며 결국은 아버지의 목을 댕강 잘라버리는 아들 (동생).

나이트 클럽에서 자신의 '성기'에 봉을 꼽고 바늘 발사로 풍선 터뜨리기 알바하는 양성애의 여고생...그리고 그/그녀와 잠자리를 같이 하는 선생님..배다른 자식 간의 혈투

(주윤발이 이쑤시개 질겅이듯 김치와 깍두기를 질겅이는 한국인 킬러)등... 뭐 스토리의 선정성은 대략 짐작할만하다.

이 영화에서 가장 인상깊은 것은 아버지와 아들 간의 대립이다.

남자가 성인으로 거듭나기 위한 일종의 '거세'를 통해 구 세대와 신 세대의 대립을 그려내고 있다. 그리고 감독은 역시 신 세대의 편이다.

"아버지, 들립니까? 새로운 바람이 거대한 숲을 흔들리게 하는 소리를?" (정확하진 않지만)

그런 생각이 든다...

항상 새로운 바람은 불고 세대교체는 항상 일어난다...

하지만 그 거대한 숲의 부조리에 들고 일어났던 신 세대의 새로운 바람은 구 세대의 위치에 올라가며 거대한 숲에 의해 안정되어버린다.

어느날 문득 거울을 바라보면 자신의 모습은 그들이 혐오하던 아버지의 모습을 닮아있을 뿐이다.

과연 이 영화에서 단 칼에 아버지의 목을 베어버린 것 처럼 후도는 새로운 세대의 바람으로 거대한 숲을 갈아치울 수 있을까?

우리나라에서 민주화 항쟁을 부르 짖으며 유신체제에 맞서 싸웠던 운동권 학생들의 지금 모습은 어떠한가?

거대한 숲을 바꾸려면 분명 '혁명'이 필요하다...그것도 대대적인 민중의 혁명이...

하지만 그게 그리 쉬운 일인가?

이미 우리는 매일 매일 TV 앞에 앉아있고, 인터넷을 뒤적거리고 영화관에 앉아 세뇌당하고 있다.

당장 해결해야 할 일은 혁명을 통한 체제의 전복이 아니라 배고픔을 해결하는 것이다.

그리고 배고픔을 해결하기 위해서는 그 '현실'에 빨리 적응해야 한다.

소수만이 누릴 수 있는 자본주의의 특권을 차지하기 위해 이리 쏠리고 저리 쏠린다.

일은 더 많이 하는데 헝거함은 더 많아진다.

그래서 눈을 돌리게 되는 자기 개발서로 수 놓아진 책방의 베스트셀러 섹션은 이런 현실을 보여주는 한 단면이 아닐까?

재태크, 부동산, 프레젠테이션, 면접, 성공하려면 XXX해라 등... 자극적인 메시지들이 책방에서 조차 우리를 유혹한다...

대학교의 꽉찬 도서실 안에는 학과 공부보다는 취업 공부의 열성이 더 뜨겁다...

인문학, 순수 과학 등에 대한 외면은 여전하다..

사회에서 생겨나고 있는 이런 저런 모든 직종의 '과'가 탄생한다..

어느 대학교엔 '파티플래너'전공도 있다더라..

또 대학교는 광고한다... 우리 학교의 취업률은 xx%입니다...

교수들도 문제겠지만 학생들도 별반 다를 바 없다.

지식 보다는 인턴자리, 일자리 소개 받기 쉬운 필드에서 뛰고 있는 '교수'들 주위에 더 많이 몰려든다...

학교는 지식의 장이 아닌 기술의 장이다..

과연 새로운 바람은 불고 있는가? 불 것인가? 모르겠다...

그냥 단지... 먹고 살기 바쁠 뿐이다..

그리고 일을 하고 일을 하고 일을 하고 일을 해도 삶은 왜 각박해지나에 대한 근본적인 질문조차 떠올릴 수도 없는....

오늘 날 혁명이라는 건 무력 등을 통한 한 조직이 이끄는 폭력적 체재 전복이라는 몽상이기 보다는 전 사회 계층의 사람들의 전반적이고 혹은 급진적인 문화적 지식적 수준의 향상이 아닌가 한다.

출퇴근길 지하철과 버스 안에서 항상 흐느낌과 비명 소리를 듣는다. (물론 귀에는 들리지 않는다)

나만 들리는 걸까?

새로운 바람이요? 뱃속에서 나는 꼬르륵 소리만 힘차게 들려올 뿐입니다..