그래도 한국 사람이다 보니 한국 영화에 대한 애정이 있다보니 간만에 극장서 돈주고 본 한국 영화에 대해 너무 매몰찼나 하는 생각이 들었다.

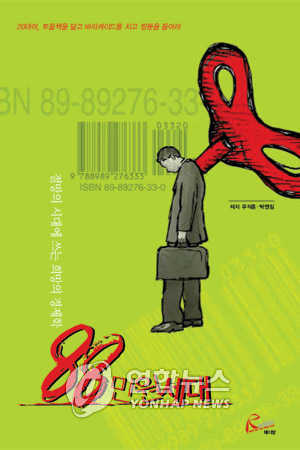

뒤늦게 우석훈 씨의 <88만원 세대>를 막 읽은 시점이라 영화와 88만원 세대와의 연결 고리가 생각나 몇 자 끄적여 본다.

분명 말하지만 이건 꿈보다 좋은 해몽이다..

<88만원 세대>라는 책에 관해

이 책을 비판하는 자들은 대부분 너무나 유럽모델 지향적이어서 한국 실정에는 비현실적이다라는 이유를 들고 있는 걸 보았다.

뭐 틀린 말은 아니다. 그리고 설사 그럴지라도 그런 간단한 이유 하나 때문에 이 책을 외면할 이유는 없다.

경영이 아닌 한국 경제에 대한 전반적인 흐름을 눈높이를 낮추어 많은 세대로 하여금 가늠할 수 있게 해주고 있다.

또한 지금 10,20대들이

"왜 나는 안되는가?" "이 노무 세상 좆같은 세상"을

하염 없이 외치지만 잡히지 않았던 이유의 뿌리를 알게 해준다 - 바로 시스템적 문제라는 것.

또한 기성 세대들에게는

"왜 내 자식은 이 모양 이 꼴인가?"

"사교육비는?" "부동산은?"이라는

생활적 어려움의 근본적 이유와 자식 세대와 겪는 격심한 세대 차이에 대해 이해를 도와 준다.

바로 상생을 위해 서로에게 손을 내밀자라는 사회적 합의를 유도하고 있는게 <88만원세대>가 말하는 것이다.

결국 책을 읽고 난 후의 내 결론과 느낌은 여타 사람들의 의견과 비슷한듯 싶다.

'재테크'에 미친 젊은이들이여 공부하자...

그것만이 다양성이 중요시 될 미래에 가질 수 있는 단 하나의 자양분이 될 것이다.

인문과 과학의 소양은 결국 흐름을 읽게 해주고 결국엔 자신의 목소리를 자신있게 낼 수 있는 원동력이 된다.

그렇다고 경제 경영 관념 다 때려 치라는게 아니다.

하지만 너무나 많은 시간과 열정이 '재테크'에만 쏠리고 있다는 것은 지적하고 싶다.

어쨋든 이런 이유들만으로도 <88만원세대> 현 지옥같은 대한민국을 살아가는 모든 세대에게 꼭 꼭 권장하고 싶은 책이다.

<88만원 세대>와 [더 게임] 무슨 연결 고리인가?

영화는 전 포스팅에서도 부르짖었듯 잘만들긴 커녕 지루하다. 영상적으로나 내러티브적으로나 말 그대로 꽝이다.

하지만 요즘 젊은 세대들의 모습이 그나마 옅게 녹아들어 있다. (그 옅음이 문제긴 하지만)

전체적으로 사회적인 이슈와 모습을 조금씩이나마 담으려는 의지가 있긴 하지만 너무나 미약하여 오히려 문화적 공감대를 형성하려는 조그만 장치에 불과하다는 생각이 들 정도다.

예를 들어 사채 때문에 조폭들에게 협박받으며 간간이 꽃집으로 연명해 가는 신하균의 여자 친구 캐릭터가 그러하다.

그녀는 신하균에게 스타벅스 커피를 내밀며,

"오빠, 그래도 가끔은 이런 것 좀 마셔 줘야지"라고 한다.

된장녀 신드롬의 원산이었던 스타벅스를 영화 초반에 전면으로 내세우며 프랜차이징과 대 기업의 마케팅에 사로 잡힌 10,20대들을 보여 주는 장면이라고 해석할 수 있겠지만 거기서 더 나아가지 않는다..

"에이 ... 그래도 난 자판기 커피가 좋더라."

라는 신하균의 대사 한마디로 모든게 뭉뜽그려 진다.

된장녀라 부르짖으며 그녀들을 욕했던 (같이) 못 가진 마초 성향의 된장남들이 그래도 맞는 생각이라는 가난한하고 공허함 공감대만을 부르 짖을 뿐이다.

그리고 그러한 '된장'을 여자 친구로 두고 있는 된장남들은 된장녀들을 욕하면서도 그저 사랑스러운 여자 친구라는 이유로 ,

"그래, 그래도 넌 내 여자 친구니까...그래도 난 자판기 커피가 좋더라"며

나의 된장'녀'를 인정하고 끝까지 된장'남' 습성을 버리지 않고 그저 합리화 시켜 버린다.

이게 현실의 탁월한 묘사라면 묘사겠지만...

이러한 처리와 메시지는 그저 지금 10,20대들이 속해 있는 현실에서 그저 사랑 하나로 모든게 합리화시키는 것을 인정해버리는 듯한 태도는 너무 공허하다 못해 더 위험하다.

더군다나 이렇게 민감한 이슈에 대한 영화의 미지근한 처리는 스타벅스 브랜드가 카메라에 잡힘과 동시에 스타벅스 스폰서 받은 PPL이 아닌가 하는 생각마저 들게 한다.

된장얘기는 여기까지 하고 세대 이야기로 넘어가 보자.

우선 변희봉과 신하균은 88만원세대에서 다루고 있는 세대 간의 대립과 꼭 같은 설정이다.

변희봉은 대표적으로 모든 부귀영화를 거머쥐고 사회의 시스템을 장악한 기성세대다. 바로 10대를 인질로 삼고 20대를 착취하는 악질적인 '꼰대'의 전형이며 기업과 정부라는 시스템의 상징성을 가지고 있다.

신하균은 거리에서 초상화나 그리고 겨우겨우 삶을 연명해 가는 비정규직 20대다.

그리고 기성 세대의 20대 착취 현상의 메커니즘은 변희봉이 신하균에게 '그럴듯한' 게임을 제시하며 작동한다.

말 그대로 궁한 비정규직 20대 신하균 앞에 돈을 떡하니 내밀고 그를 게임을 끌어들인다.

그럼 여기서 돈은 어떤 의미인가? 여러가지로 해석될 수 있다.

-경제권을 주고 자식의 독립을 지체시키며 운명을 좌지우지하고 있는 현 세대의 부모들이며,

-10대 여성들한테까지 화장을 부추기며 그들의 부모의 지갑을 열게 만들 잔인한 마케팅을 펼치는 대기업이며,

-인문과 과학적 소양을 통한 다양성이 필수인 젊은 세대에게 재테크, 공무원 시험, 토플, 다단계를 부축이는 악질적이고 슬프디 슬픈 현재 대한민국 경제 시스템의 모습이다.

결국 그렇게 힘없고 발언권 없는 불쌍한 비정규직 20대 신하균에게 펼쳐지는 건 무엇인가?

악랄한 정도로 이어지는 그 노동 착취는 바로 몸의 뒤바뀜에서 이루어 진다.

어쩌면 20대에게 가장 크고 유리하고 값진 자산이라고 할 수 있는 젊음을 앗아간 것이다.

노인의 몸을 가진 20대는 그 부실한 육체적 고통과 그로 인한 거동의 힘듬을 이어받음으로서 개미지옥에 떨어지고 있는, 악질 경제 시스템의 먹이감의 우리에 갇혀진 완벽한 가축이 되어 버렸다.

아니, 이미 그나마 쓸만하던 육체까지 앗아같으니 가축보다 더 낮은 레벨이 되어버렸다. 쓸만한 것 없으니 그냥 버려지는 것이다.

그래도 경마들은 은퇴한 뒤 전원으로 돌아가 그나마 원만한 성생활만은 누린다고 했다. 하지만 젊은이들을 착취하고 있는 기성세대가 그런 자비까지 베풀것 같은가?

그냥 죽어야 한다.

영화의 마지막인, 바로 패자부활전에 속하는 두 번째 게임의 승자는 결말을 보지 않아도 누가 될지 뻔하다.

경험, 지식, 권력, 경제력 이 모든 면에서 월등히 앞서 나가 있는 기성세대에게 오늘 날 처럼 연약하고 심리적 고통 만이 가득 차 있는 20대는 잽도 안된다.

그저 남아 있던 핏골까지 뺴먹혀 버릴 수밖에 없다.

결국 이러한 다음 세대에 대한 착취가 고 연령 세대를 맞이하고 있는 그들한테도 불리하게 작용될 것이지만 상관하지 않는다. 오히려 우선 나 살고 보자 하며 그것을 깨달을 수록 오히려 더 착취현상만 심해질 것이다.

바로 그게 우리나라가 빠른 경제 성장을 이루며 얻지 못한 사회적 문화적 소양으로 인해 일어나는 비극이다.

결국 영화의 마지막은 신하균이 공원에서 잠에서 깨어나는 장면으로 돌아온다.

이 장면은 두 가지로 해석될 수 있다.

1. 결국 게임에서 변희봉이 이기고 신하균의 대리 인생을 시작했다

-결국 승자는 기성세대이고 20대는 무참히 착취당하고 전사했다. (근데, 일말의 반항이나 있었는가?)

-결국 88만원 세대를 착취하여 얻은 이득으로 또 다른 화려한 실버 라이프를 즐기는 셈인데...

이러한 결말이 맞아 들어갈까? 여기서 영화는 스릴러의 마지막씬의 장치적 모방으로 인해 이런 문화적인 담론을 이끌어내지 못한다...( 의도되었건 아니었건 간에 그렇다는 얘기다)

어쨋든 현실적으로 젊음을 다시 찾은 듯한 화려한 실버 라이프는 1차원적으로는 당연한 얘기다.

그만큼 부를 거머줬으니 이젠 즐기고 살아야 되지 않겠는가?

하지만 현실은 그렇지 않을 것이다.

다음 세대의 다양성과 실력, 경험 부재... 즉 그들의 바톤을 이어받을 다음 세대의 실종은 결국 시스템의 붕괴로 인해 함께 괴멸할 수 밖에 없다는 엄청난 재앙을 불고 올 것이다.

그래도 '선택'받은 대한 민국 2% 상류층은 나라 망해도 살아 남긴 할 것이다.. 말 그대로 '선택'받은 신의 자식들이기 때문에 열받긴 해도 그들에게는 해당 안돼는 사항이다.

2. 모든건 현실이 아닌 꿈이었다.

-신하균이 꾼 일종의 백일몽이었다는 결말이다.

아님 뭐 구운몽 정도로 작가의 의도를 해석하면 되나?

어쨋든 덥썩 10만원을 거머쥔 비정규직 20대 신하균이 꾼 일종의 악몽이었다.

이러한 내러티브로도 기성세대의 20대의 착취 매커니즘은 똑 같이 설명 될 수 있다고 생각한다.

하지만 결말이 다르니 결말에 대한 해석은 달라야 하지 않을까?

결말이 이렇게 되도 상황은 밝지 않다.

한 달에 88만원이나 벌을까 말까한 20대 비정규직 신하균의 흔치 않을 재수 좋은 날에 불과할 뿐이다.

그리고 그렇게 모은 10만원은 저축으로 들어갈까?

사람마다 다르겠지만 힘든 삶을 겪고 있는 여자친구에게 들어갈 것 같은 설정이 더 강하다.

저축은 없다.. 복권으로 당첨된 돈이 더 빨리 새어나가듯 자신의 규칙적 수입이 아닌 이 10만원은 신하균의 경제적 현실에 도움이 되기는 커녕 그 10만원을 한 번에 소비해 버리며 소비에 대한 눈높이와 경험만 더 높게 만들어 버릴 것이다.

벤츠 타던 사람이 하루 아침에 1000cc급 자동차타라면 타겠는가? 같은 이치다.

그렇게 소비 패턴의 고급화는 기업의 마케팅 전략에 의해 더 심화되고 들어 오는 족족 지갑을 열어대는 젊은 세대는 결국 경제권을 쥐고 있는 부모의 지갑을 열 것이며 그런 부모 조차 존재하지 않거나 그런 부모 조차 경제권이 흔들리면 그들의 삶의 괴리감은 더 커지기만 하고 불행한 삶만 살게 될 것이다.

주위를 둘러보면 모두들 잘 살고 있는 것 같고...

음식점, 편의점 알바를 하며 그들에게 버릇없이 구는 손님들 중 기성세대 보다는 그들의 또래에게 더 큰 상처를 받을 것이 분명하다.

이렇게 상대적 괴리감은 자신의 또래에게 창을 겨누게 만들고,

'선택' 받은 이들을 향한 심리적 상처와 분노 게이지는 높아진다.

이렇게 해서 파시즘적 사회로 돌진하게 될 것이다.

----------------------------------------------

역시 꿈 보다 좋은 해몽이었다.

88만원 세대의 내용이 많이 들어가 있을 수 밖에 없었다.

그나마 영화에서 보여지는 작은 부분들이 있어 조금은 작위적으로 관계를 맺어 보았는데...

정말 아쉽다...

더 깊은 사유와 고찰을 가능케 하는 영화가 아니었다는게...

어쨋든 이번 설 연휴는 정말 여러모로 괴로운 설연휴가 될 것 같다.

현실적 경제적 어려움과 부모와 자식 세대간의 괴리감이 이렇게 절정인 지금...

과연 새해 복 많이 받을 수 있을까?

새해에도 잘 살아 남으세요?